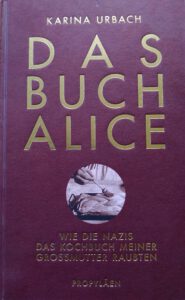

Wie „Das Buch Alice“ von Karina Urbach in mein Regal gekommen ist, weiß ich nicht mehr, aber ich erinnere mich gut daran, dass ich davon gefesselt war und während des Lesens meine Wut darüber, wie man in der NS-Zeit mit der Kochbuchautorin Alice Urbach umgegangen ist.

Wie alles anfing

Alice Urbach wurde am 5. Februar 1886 als Alice Mayer in Wien in eine jüdische Kaufmannsfamilie hineingeboren, der Vater war Kommunalpolitiker und Autor. Sie wuchs in einer Zeit auf, in der es der jüdischen Gemeinschaft in Wien nur so von Wunderkindern wimmelte, Lise Meitner, Anna Freud, Artur Schnitzler und jede Familie darauf hoffte, einen ebenso begabten Sprössling zu besitzen. Alice träumte davon, ihre Eltern zu erfreuen, indem sie ein solches Wunderkind wurde. Aber sie hatte weder Talent für den Gesang noch war sie so wissbegierig und lerneifrig wie ihre Brüder und ihre jüngere Schwester. Ihr Lieblingsort war die Küche und da ihr Vater ein Feinschmecker war, begann sie davon zu träumen, ganz besondere Gericht zuzubereiten. Es hätte sie gereizt, ein Café oder Restaurant zu eröffnen, aber daran war als Tochter aus gutem Hause zu ihrer Zeit nicht zu rechnen. Also folgte sie mit wenig Enthusiasmus dem, was die Eltern ihr sagten, heiratete 1912 Alice den Arzt Maximilian Urbach und kümmerte sich um ihre kleine Familie, zu der neben ihrem Ehemann die Söhne Robert und Karl hinzukamen.

Alice Urbach wurde am 5. Februar 1886 als Alice Mayer in Wien in eine jüdische Kaufmannsfamilie hineingeboren, der Vater war Kommunalpolitiker und Autor. Sie wuchs in einer Zeit auf, in der es der jüdischen Gemeinschaft in Wien nur so von Wunderkindern wimmelte, Lise Meitner, Anna Freud, Artur Schnitzler und jede Familie darauf hoffte, einen ebenso begabten Sprössling zu besitzen. Alice träumte davon, ihre Eltern zu erfreuen, indem sie ein solches Wunderkind wurde. Aber sie hatte weder Talent für den Gesang noch war sie so wissbegierig und lerneifrig wie ihre Brüder und ihre jüngere Schwester. Ihr Lieblingsort war die Küche und da ihr Vater ein Feinschmecker war, begann sie davon zu träumen, ganz besondere Gericht zuzubereiten. Es hätte sie gereizt, ein Café oder Restaurant zu eröffnen, aber daran war als Tochter aus gutem Hause zu ihrer Zeit nicht zu rechnen. Also folgte sie mit wenig Enthusiasmus dem, was die Eltern ihr sagten, heiratete 1912 Alice den Arzt Maximilian Urbach und kümmerte sich um ihre kleine Familie, zu der neben ihrem Ehemann die Söhne Robert und Karl hinzukamen.

1920 wurde sie Witwe, was sie, wenn man ihre Memoiren richtig interpretiert, nicht sehr bedauert hat, nicht nur, aber auch deshalb, weil ihr Ehemann die Familie mit seiner Spielsucht in die Armut getrieben hatte. Nun musste sehen, wie sie ihre Kinder durchbrachte. Sie beschloss, eine Kochschule und einen Partyservice, mit dem sie vor alle die von ihr erfundenen „Bridgebissen“ lieferte. In jener Zeit war es üblich, dass sich Frauen oder Gruppen zum Bridge trafen und so eine Partie konnte schon mal etwas länger dauern. Für aufwendige Mahlzeiten war da keine Zeit und das Blatt wollte auch niemand aus der Hand legen. So ein „Bridgebissen“, ein Vorläufer des 60er-Jahre-Häppchens, der auf einen Zahnstocher gespießt wurde, damit man kein Besteck brauchte und sich dennoch nicht die Hände beschmutzte, kam da gerade gelegen. Aus Weiß- oder Schwarzbrot mit diversen Brotbelägen zubereitet, wurde er in Papierkapseln, vermutlich so etwas wie unsere Muffin- oder Pralinenhüllen, serviert. Teilweise noch mit kaltem flüssigen Aspik überzogen, damit sie schön glänzten. Neben den Bridgebissen waren Alices Petit four so beliebt, dass sie angefragt wurde, ihr Knowhow in Kursen und Vorträgen weiterzugeben. Mit großem Erfolg.

So kocht man in Wien!

Das Einzige, was ihr zur Berühmtheit im Vergleich zu den anderen Leiterinnen von Kochschulen noch fehlte, war ein eigenes Kochbuch. 1925 hatte sie bereits mit ihrer Schwester „Das Kochbuch für Feinschmecker“ herausgegeben, 1935 erschien dann „So kocht man in Wien! Ein Koch- und Haushaltungsbuch der gut bürgerlichen Küche“. 500 Seiten voller Rezepte und Tipps, die im Ernst Reinhardt Verlag veröffentlicht wurden. Da das Buch Rezepte für beliebte österreichische Speisen wie Marillenknöbel und Tafelspitz enthielt, wurde es bald zum Bestseller. In drei Jahren erreichte es drei Auflagen und das war noch nicht das Ende der Veröffentlichung, die Geschichte des Buches fängt 1938 erst an. In dem Jahr schloss sich Österreich dem nationalsozialistischen Deutschland an und von einem Tag auf den anderen, war es nicht mehr angebracht, dass der Name einer jüdischen Frau auf einem Kochbuch über die Wiener Küche stand. Also hat der Verlag kurzerhand Teile aus dem Buch gestrichen, damit es wie eine Neuveröffentlichung wirkt und den Namen Rudolf Rösch auf den Titel geschrieben. Schwupps, war das jüdische Werk arisiert und wurde in der Form im Verlag und als Lizenz bis 1966 verkauft – ohne das Alice Urbach von Verlagsseite darüber informiert wurde. Die war ja als Jüdin zunächst nach England ausgewandert, wo sie unter anderem ein Flüchtlingsheim für jüdische Mädchen aus Deutschland leitete und wo sie auch Kochunterricht gab.

Das Einzige, was ihr zur Berühmtheit im Vergleich zu den anderen Leiterinnen von Kochschulen noch fehlte, war ein eigenes Kochbuch. 1925 hatte sie bereits mit ihrer Schwester „Das Kochbuch für Feinschmecker“ herausgegeben, 1935 erschien dann „So kocht man in Wien! Ein Koch- und Haushaltungsbuch der gut bürgerlichen Küche“. 500 Seiten voller Rezepte und Tipps, die im Ernst Reinhardt Verlag veröffentlicht wurden. Da das Buch Rezepte für beliebte österreichische Speisen wie Marillenknöbel und Tafelspitz enthielt, wurde es bald zum Bestseller. In drei Jahren erreichte es drei Auflagen und das war noch nicht das Ende der Veröffentlichung, die Geschichte des Buches fängt 1938 erst an. In dem Jahr schloss sich Österreich dem nationalsozialistischen Deutschland an und von einem Tag auf den anderen, war es nicht mehr angebracht, dass der Name einer jüdischen Frau auf einem Kochbuch über die Wiener Küche stand. Also hat der Verlag kurzerhand Teile aus dem Buch gestrichen, damit es wie eine Neuveröffentlichung wirkt und den Namen Rudolf Rösch auf den Titel geschrieben. Schwupps, war das jüdische Werk arisiert und wurde in der Form im Verlag und als Lizenz bis 1966 verkauft – ohne das Alice Urbach von Verlagsseite darüber informiert wurde. Die war ja als Jüdin zunächst nach England ausgewandert, wo sie unter anderem ein Flüchtlingsheim für jüdische Mädchen aus Deutschland leitete und wo sie auch Kochunterricht gab.

Leben mit dem Diebstahl des Kochbuchs

1946 ist Alice in die USA zu ihren Söhnen emigriert, gab wieder Kochkurse und trat in Fernsehshows auf. Ab 1949 wies sie dabei immer auf ihr „drittes Kind“, wie sie es nannte hin, ihr 500 Seiten dickes Werk „So kocht man in Wien!“. In dem Jahr hat sie nämlich zufällig in einer Wiener Buchhandlung ihr Buch wiedergefunden unter dem Namen Rudolf Rösch. Ein Blick in das Buch hat ihr sofort verraten, dass es ihr Buch war, die Enkelin schätzt, dass mindestens 60 Prozent des Inhaltes von Alice Urbach stammten – da mussten heute Politiker schon wegen weniger Plagiatsanteilen in Doktorarbeiten abdanken. Als Alice Urbach hingegen den Verlag mit der Situation konfrontierte, hieß es, die Unterlagen seien im Krieg zerstört worden, woran ihre Enkelin in dem Interview im Spiegel große Zweifel hegt, denn in den Festschriften von 1974 und 1999 finden sich Abbildungen von Dokumenten aus jener Zeit. Wie wenig Problembewusstsein der Verlagsleiter hatte und auch fast vierzig Jahre später hatte, zeigt sich daran, dass er ohne Probleme 1974 (!) in einer Festschrift erklärte: „Nach dem Anschluss Österreichs sah ich mich genötigt, für das Kochbuch einen neuen Verfasser zu suchen, da Alice Urbach Jüdin war und das Kochbuch sonst nicht mehr hätte vertrieben werden können.“ (zit. n. Spiegel 08.10.2020) bis zu ihrem Tod am 26. Juli 1983 hat Alice Urbach weder ein Eingeständnis noch eine Entschuldigung vom Verlag gehört.

Eine späte Entschuldigung

Es brauchte weitere fünfundzwanzig Jahre, die 400-seitige Publikation „Das Buch Alice. Wie die Nazis das Kochbuch meiner Großmutter raubten“, einige Interviews und eine Beharrlichkeit von Alices Enkelin, bis der Verlag schließlich – ohne Rechtsanspruch, um sich gegen Forderungen abzusichern – zugestand, „im Verlag sei 1938/39 ein Wiener Kochbuch erschienen, ‚das große Ähnlichkeit‘ mit dem von Alice Urbach verfassten Werk habe, allerdings ohne den Namen der Autorin zu nennen. Weiter teilt der Verlag mit: ‚Auch wenn dieser Vorgang rechtlich nicht zu beanstanden war, bewerten wir das damalige Verhalten des Verlages heute als moralisch nicht vertretbar. Insbesondere, dass das Kochbuch von Alice Urbach von 1935 dann auch in der Nachkriegszeit nicht wieder unter ihrem Namen weiter verbreitet wurde, ja dass nach 1945 keines der späteren Kochbücher mit ihrem Namen verknüpft wurde, bedauern wir sehr.'“ (zit.n. Spiegel 08.10.2020) Erst im Jahr 2021 konnte Karina Urbach vermelden, dass der Verlag sich bei ihr für den Diebstahl entschuldigt, ihr die Rechte zurückgegeben und das Kochbuch auf eigene Kosten mit dem Namen der Großmutter für Bibliotheken hat drucken lassen, was in einer Stellungnahme des Verlags vom 31. März 2022 bestätigt wird.* Das ist zwar eine späte Genugtuung für die Familie und dennoch ist Alice Urbach heute vergessen, hätte sie, wie sie es geplant hatte, in den 50er-Jahren das Kochbuch auf Englisch herausbringen dürfen und hätte der Verlag nach dem Krieg ihre Ursprungsversion veröffentlicht statt des Plagiats, hätten heute sicher viele Frauen den Namen parat. © 26. Juli 2025 Dr. Birgit Ebbert www.birgit-ebbert.de

Noch ein Link zu einem Beitrag bei Arte

Ein Nachtrag, der mich ärgert: Derweilen wird das Buch des Plagiators antiquarisch zu Preisen zwischen 20 € und 200 € angeboten! Einzige Genugtuung, dass Alice Urbachs erste Auflagen mehrere hundert Euro Kosten, aber die Sonderedition ist nicht erhältlich.

*Die Stellungnahme ist leider nicht durch direkten Link erreichbar, aber über diesen Google-Link, mit dem sich direkt das PDF öffnet.

Das Artikelfoto ist Teil meines Kunstprojektes „Vergessene & verdrängte Frauen“.